|

Bericht: Ein Tagebuch der Mecklenburger Landpartie 2025 per Rad

Tag 1 – Steife Brise

Als wir am 15. September um 10:00 Uhr starten, liegt eine Strecke von über 400 Kilometern vor uns. Unsere Radwanderung hat das Thema ›Mecklenburg‹. Unser Tagesziel ist Boizenburg, das schon in Mecklenburg liegt. Wir begeben uns auf eine Rundreise durch Landschaften, Dörfer und Kleinstädte, die die meisten von uns nicht kennen. Die Route verspricht anspruchsvoll und sportlich zu werden, denn Mecklenburg ist alles andere als platt.

Zunächst geht es in Sonne und Wind über Hoisdorf und Lütjensee über die gepflegten Bahnradwege nach Trittau. Am Ende des Bahndamms wechseln wir über die Landesstraße auf die etwas rustikale Fortsetzung der Bahntrasse, der wir bis Dahmker folgen können. Im Weichbild von Basthorst erreichen wir die Straße nach Möhnsen. Bis dahin durch die Wege zwischen den Knicks weitgehend vom zunehmenden Westwind verschont, treffen uns nun die Böen von der Seite. In Möhnsen biegen wir ab nach Lanken, einem ehemaligen Gut, das sich in geschützter Natur in einem Dornröschenschlaf befindet. (01) Auf verkehrsarmer Strecke geht es über Sahms, Müssen und Schulendorf nach Witzeeze; danach ist es ein Katzensprung zum Elbe-Lübeck-Kanal.

An diesem Montag ist die Aussicht auf Kaffee und Kuchen auf unserer Route gleich Null. Das geschlossene Gartenlokal an der Witzeezer Schleuse bietet uns immerhin eine Terrasse an. Mitgebrachter Kuchen aus einer Geburtstagsfeier und alle möglichen Snacks entschädigen die erschöpfte Mannschaft. Ein kurzer Abstecher auf die östliche Kanalseite führt zu den Resten der Dückerschleuse. (2) Sie sorgte einst durch das Aufstauen des mittelalterlichen Stecknitz-Delvenau-Kanals dafür, dass die Lüneburger Salztransporte zwischen Lauenburg und Lübeck getreidelt werden konnten. Eindrucksvoll ist die aus Granitblöcken gebaute Schleuse weitgehend erhalten geblieben. Weiter entlang an dem modernen Kanal radeln wir bis Dalldorf und überqueren die Brücke nach Zweedorf, wobei die ehemalige Grenze unbemerkt passiert wird. Über einen sehr schönen Radweg von Nostorf nach Boizenburg (3) erreichen wir nach 62 km schließlich, ziemlich geschafft von Sturm und Sonne, unsere Unterkunft. Der angekündigte Regen setzt ein. An diesem Montag ist die Aussicht auf Kaffee und Kuchen auf unserer Route gleich Null. Das geschlossene Gartenlokal an der Witzeezer Schleuse bietet uns immerhin eine Terrasse an. Mitgebrachter Kuchen aus einer Geburtstagsfeier und alle möglichen Snacks entschädigen die erschöpfte Mannschaft. Ein kurzer Abstecher auf die östliche Kanalseite führt zu den Resten der Dückerschleuse. (2) Sie sorgte einst durch das Aufstauen des mittelalterlichen Stecknitz-Delvenau-Kanals dafür, dass die Lüneburger Salztransporte zwischen Lauenburg und Lübeck getreidelt werden konnten. Eindrucksvoll ist die aus Granitblöcken gebaute Schleuse weitgehend erhalten geblieben. Weiter entlang an dem modernen Kanal radeln wir bis Dalldorf und überqueren die Brücke nach Zweedorf, wobei die ehemalige Grenze unbemerkt passiert wird. Über einen sehr schönen Radweg von Nostorf nach Boizenburg (3) erreichen wir nach 62 km schließlich, ziemlich geschafft von Sturm und Sonne, unsere Unterkunft. Der angekündigte Regen setzt ein.

Tag 2 – Man kann ja mal fragen … Tag 2 – Man kann ja mal fragen …

In der Nacht hat sich der Sturm ausgetobt. Es ist kalt und nass. Nach dem Vorratseinkauf bei ›Penny‹ ziehen wir die Regenklamotten an, radeln bei Gothmann über die Sude (4) und erreichen den Elbdeich. Es weht nach wie vor kräftig, aber wir sind inzwischen ›seitenwindstabil‹, fahren mal auf der Deichkrone, mal am Fuße des Deiches. Unsere Strecke liegt hier im Regierungsbezirk Lüneburg. Nach der Wende stimmten die Einwohner des Amtes Neuhaus und der Gemeinde Bleckede für die Rückgliederung nach Lüneburg. Die Sonne bricht durch die Wolken, und wir pellen uns aus den Regenhäuten. Alle Einkehrmöglichkeiten erweisen sich als geschlossen. Zwischen Deich und den Marschhufendörfern sind Äpfel und Birnen über den Zaun gefallen. Überhaupt die Birnen! Die Bäume scheinen unter der Last zusammenzubrechen. Wir genießen das leckere Obst und teilen gern mit den Wespen.

In Darchau halten wir an der Fährstelle. Unterhalb des Deiches liegt das Café von Rautenkrantz – öffnet aber erst um 14 Uhr. Eine Mitfahrerin lässt sich davon nicht abschrecken und bittet die Wirtsleute um eine Sonderöffnung für unsere 13 Radler – mit Erfolg. (5) So machen wir Pause in dem wunderschönen Café bei leckerstem Kaffee und Kuchen. Das Weiterfahren fällt uns jetzt schwer. Bei Privelack verlassen wir die Deichstrecke landeinwärts. Unser Ziel ist die Wanderdüne (6) bei Stixe. Dort stapfen wir durch den Sand. ›Die Stixer Wanderdüne ist das Überbleibsel eines ausgedehnten Wanderdünengürtels im Amt Neuhaus. Eine kurze Tour führt durch alte, flechtenreiche Kiefernwälder zu hervorragend ausgebildeten Binnendünenbereichen mit offenen Sandflächen und hinauf zum aussichtsreichen Dünenscheitel.‹ Weiter geht es nun durch die Kiefernwälder des Elbhangs in Richtung Vielank, unserem Tagesziel nach 58 km, wo wir für den Abend eine Brauereiführung gebucht hatten. (7 + 8) In Darchau halten wir an der Fährstelle. Unterhalb des Deiches liegt das Café von Rautenkrantz – öffnet aber erst um 14 Uhr. Eine Mitfahrerin lässt sich davon nicht abschrecken und bittet die Wirtsleute um eine Sonderöffnung für unsere 13 Radler – mit Erfolg. (5) So machen wir Pause in dem wunderschönen Café bei leckerstem Kaffee und Kuchen. Das Weiterfahren fällt uns jetzt schwer. Bei Privelack verlassen wir die Deichstrecke landeinwärts. Unser Ziel ist die Wanderdüne (6) bei Stixe. Dort stapfen wir durch den Sand. ›Die Stixer Wanderdüne ist das Überbleibsel eines ausgedehnten Wanderdünengürtels im Amt Neuhaus. Eine kurze Tour führt durch alte, flechtenreiche Kiefernwälder zu hervorragend ausgebildeten Binnendünenbereichen mit offenen Sandflächen und hinauf zum aussichtsreichen Dünenscheitel.‹ Weiter geht es nun durch die Kiefernwälder des Elbhangs in Richtung Vielank, unserem Tagesziel nach 58 km, wo wir für den Abend eine Brauereiführung gebucht hatten. (7 + 8)

Tag 3 – Entlang des Elde-Müritz-Wasserweges Tag 3 – Entlang des Elde-Müritz-Wasserweges

Am Morgen stehen uns erst einmal 14 km nach Dömitz bevor, wo wir eine Führung in der Festung gebucht haben. Dort empfängt uns Herr Brun. (9) Er führt uns über das Gelände der Festung und unterhält uns dabei mit seinen launigen Vorträgen – mal geht es um die Geschichte der Anlage, mal um den berühmtesten Häftling, der hier brummen musste – Fritz Reuter. Ein Beispiel: ›Die Festung ist nie erobert worden. Es war auch nicht nötig. Der Festungskommandant hat immer gleich kapituliert, wenn der Feind vor den Wällen erschien.‹ Womit hätte man sich auch wehren können? Mit den paar Kanonen? Also blieb die Festung bis heute gut erhalten. Fritz Reuter ging es hier nicht schlecht. Er hatte ›Freigang‹, durfte sich sogar bis zum abendlichen Umschluss in der Stadt bewegen. Nur wenn er es mit der Tochter des Kommandanten und seinen Zechereien in der Stadt zu bunt trieb, bekam er für eine gewisse Zeit ›Stubenarrest‹. (10) Wir erfahren, dass Fritz Reuter zu seiner Zeit der erfolgreichste Schriftsteller war, obwohl er seine Werke fast ausschließlich in der niederdeutschen Sprache verfasste. Nach unserem Festungsbesuch fahren wir weiter in Richtung Parchim, unserem nächsten Tagesziel. Auf schmalen Pfaden geht es den Elde-Müritz-Wasserweg entlang. (11) Waldwege sind schön, wenn sie nicht sandig sind. Nach 79 Kilometern stehen wir vor unserem Hotel in Parchim.

Tag 4 – Zur Eisdiele in Lübz Tag 4 – Zur Eisdiele in Lübz

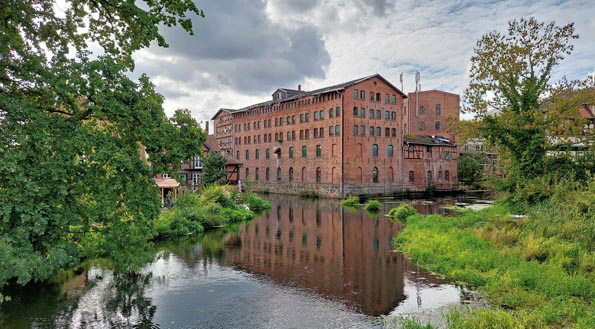

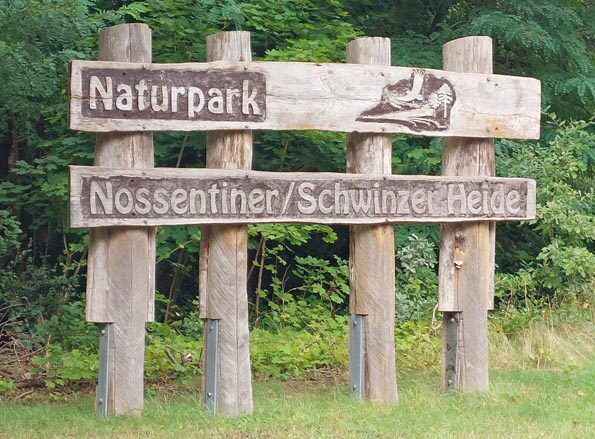

Wir verlassen Parchim (12) und lernen nun die erwarteten Anstiege in der mecklenburgischen Landschaft kennen. Inzwischen erfreuen wir uns an angenehmeren Temperaturen und eines sommerlichen Himmels mit freundlich ziehenden Wolken. Der Wind begleitet uns nach wie vor, und streckenweise freuen wir uns, wie er uns schiebt. (13) In Lübz kreuzen wir wieder die Müritz-Elde-Wasserstraße und steuern die Eisdiele am Markt an, wo es immer noch das gepriesene DDR-Eis zu schlecken gibt. Der Inhaber der Eis-Diele hält an dem traditionellen Rezept schon seit vielen Jahren fest. (14) Unser Weg führt uns über Goldberg weiter durch die Nossentiner-Schwinzer Heide. Wir rasten unter uralten Stieleichen mitten im Wald (15). Die alte Poststraße lässt sich auf festem Sand gut fahren. Wir erreichen Krakow am See, wo wir uns am Ufer eine Pause gönnen. Nieselregen setzt kurz ein, hört aber bald wieder auf. Noch sind es ein paar Kilometer bis zu unserem Ziel, dem Gutshaus in Linstow. Auf halbem Wege kehren wir ein in ›Dat Rökerhus‹. Hier wird der Fisch frisch geräuchert. Und auf die Schnelle hat man für uns ein gutes Angebot an leckeren Fischbrötchen. (16) Kaum sind wir wieder aufgebrochen, setzt Regen ein, der immer kräftiger wird. Es lohnt nun nicht mehr, sich auf freier Strecke umzuziehen. Wir halten durch und kommen ein wenig durchfeuchtet vor unserem Quartier in Linstow an. Wir beziehen hier ein besonderes Haus: Unsere Wirte Torsten Dietzel und seine Frau bieten uns 7 unterschiedliche Doppelzimmer an, jedes individuell eingerichtet. Das 200 Jahre alte Haus haben sie liebevoll renoviert, wobei viel Altes erhalten geblieben ist. (17)

Tag 5 – Unterwegs ein Besuch bei Ernst Barlach Tag 5 – Unterwegs ein Besuch bei Ernst Barlach

Wir sind dankbar, dass es nicht regnet. An diesem Morgen geht es ein Stück zurück, bis wir den Naturpark Nossentiner-Schwinzer-Heide erreichen. (18) Wir halten auf einem Betonspurenweg an der Schäferbuche. Auf einem Schild lesen wir: »Diese Buche lassen wir in Ruhe sterben. Keine Kettensäge mehr …« ›(Die) Buche gehört mit einem Stammumfang von 840 cm zu den stärksten Buchen in Europa. Als Hudebuche ist sie ein Relikt aus der Zeit der Waldweide, welche bis zum Anfang des 20. Jh. um Dobbin betrieben wurde. Haustiere trieb man in den Wald, wo sie sich neben Gräsern, Kräutern und Blättern auch von Baumfrüchten z.B. Eicheln, Bucheckern ernährten. Den Namen bekam der Baum nach den Schäfern, die hier im Sommer für sich und ihre Herden einen Schattenplatz suchten.‹ (aus: Naturparkführer Nossentiner/Schwinzer-Heide) Im Naturpark sind die Dörfer noch kleiner als die ohnehin kleinen Dörfer Mecklenburgs. In Serrahn lädt uns die offene Pforte ein, die Kirche zu besuchen. (19) Von der Höhe schaute einst Fritz Reuter auf den Krakower See. Wir kreuzen das Nebeldurchbruchstal. Das Flüsschen fließt hier tief eingeschnitten, und wir müssen aus dieser Senke wieder heraus. Wenig später erreichen wir den Fluss erneut. Hier erwartet uns ein Anstieg, der noch steiler ist. Wir geben das Letzte, als es bergan geht. Wir erleben nachdrücklich, wenn da steht: »Dies war ein mittelalterlicher Frachtweg«. Es geht über wilde, struppig-ruppige und sandige(!) Wege in (20) stetem Auf und Ab. Von Kirch-Rosin (klein, aber schöne Kirche) erreichen wir weiter über Mühl-Rosin (endlich wieder Asphalt!) die Stadt Güstrow. Dort bietet uns das Touri-Büro am Schloss die Möglichkeit, unsere Satteltaschen unterzustellen. So befreit können wir zwei Stunden lang die Barlachstadt erkunden, bevor es über eine schöne Betonspurenstrecke am Güstrow-Bützower-Kanal entlang weitergeht nach Bützow, wo wir nach 52 km ankommen. (21)

Tag 6 – Fischessen in Wismar Tag 6 – Fischessen in Wismar

Der Tag begrüßt uns mit einem strahlend blauen Himmel. Es ist windstill. Eine Mitfahrerin hat sich eine Stadtbesichtigung per Fahrrad überlegt. Wir fahren die Promenade an der Warnow entlang und beginnen eine Umrundung Bützows. Die Bilderbuchkleinstadt erwacht langsam an diesem Samstagmorgen. (22 + 23) Bützows Einwohner begingen dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum der Wiederauferstehung ihrer Stadt. Am 10. Mai 2015 raste ein Tornado mit Geschwindigkeiten von 300 km/h über die Stadt hinweg und richtete schwere Verwüstungen an. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Nach unserer Rundfahrt verlassen wir das Städtchen über den Schlossplatz. Am Kloster Rhün machen wir Halt. (24) Gegen eine Spende erhalten wir den Schlüssel zur Klosterkirche. Um den Erhalt, die Pflege und Bewirtschaftung des Klosters kümmert sich ein Verein von Ehrenamtlichen.

Auf dem Weg nach Warin kommen wir durch Laase. Dort begegnen wir einer bemerkenswerten Frau. Dr. Margot Krempien ist die Initiatorin der Begegnungsstätte, die sie in der alten Dorfschule des kleinen Dorfes eingerichtet hat. Dort hat sie ein bemerkenswertes Museum geschaffen, das sie uns stolz zeigt. Die 78-Jährige ist eine versierte Landeskundlerin, die sich auch um die Kirche des Dorfes kümmert. Sie lässt sich nicht lange bitten, uns die Kirche zu zeigen, die einige Schätze birgt. »Die Laaser Kirche wird wegen ihrer mittelalterlichen Marienskulptur bevorzugt von Pilgern und Besuchern aus nah und fern aufgesucht. Die ›Laaser Madonna‹ ist eine Eichenskulptur (auf 1267 datiert) nach westfälisch-nordwestdeutschem Vorbild.« Frau Krempien zeigt uns einen frühmittelalterlichen Taufstein. »In dem sind wohl die ersten Slawen getauft worden«, meint sie schmunzelnd. »Die frühromanische Granitfünte, in Stein-auf-Stein-Klopftechnik hergestellt, besteht nur noch aus der Kuppa und ist auf die Zeit von vor 1160 datiert.« (25+26+27) Auf dem Weg nach Warin kommen wir durch Laase. Dort begegnen wir einer bemerkenswerten Frau. Dr. Margot Krempien ist die Initiatorin der Begegnungsstätte, die sie in der alten Dorfschule des kleinen Dorfes eingerichtet hat. Dort hat sie ein bemerkenswertes Museum geschaffen, das sie uns stolz zeigt. Die 78-Jährige ist eine versierte Landeskundlerin, die sich auch um die Kirche des Dorfes kümmert. Sie lässt sich nicht lange bitten, uns die Kirche zu zeigen, die einige Schätze birgt. »Die Laaser Kirche wird wegen ihrer mittelalterlichen Marienskulptur bevorzugt von Pilgern und Besuchern aus nah und fern aufgesucht. Die ›Laaser Madonna‹ ist eine Eichenskulptur (auf 1267 datiert) nach westfälisch-nordwestdeutschem Vorbild.« Frau Krempien zeigt uns einen frühmittelalterlichen Taufstein. »In dem sind wohl die ersten Slawen getauft worden«, meint sie schmunzelnd. »Die frühromanische Granitfünte, in Stein-auf-Stein-Klopftechnik hergestellt, besteht nur noch aus der Kuppa und ist auf die Zeit von vor 1160 datiert.« (25+26+27)

Nach der ausgedehnten Pause an diesem freundlichen Ort radeln wir weiter über Warin, vorbei am Schloss Hasenwinkel über Lübow nach Wismar. Es ist, wie erwähnt, Samstag und bestes Spätsommerwetter, folglich ›tanzt hier der Bär‹ – wie man sagt. Wir haben für unsere Gruppe im ›traditionsreichen‹ Fischrestaurant ›To‘n Zägenkrog‹ reserviert. Bis dahin bleibt Zeit für ein entspanntes Sitzen in der Sonne und eine kleine Stadtbesichtigung. (28) Unser Essen ist erst beendet, als die Dämmerung beginnt. Schnell wird es dunkel. Entlang der Wismarer Bucht (29) tasten sich unsere Fahrradleuchten über den Strandweg. Dann geht es weg vom Wasser und hoch auf den Hügelrücken. Hier umschwirren uns plötzlich Scharen von Fledermäusen. In dieser lauen Nacht locken unsere Lampen wohl Insekten an, die Lieblingsspeise der Flattermänner. Wir erreichen unser Hotel in Zierow nach 60 Kilometern. An diesem lauen Sommerabend genießen wir noch einen Absacker, bevor es in die Koje geht. Nach der ausgedehnten Pause an diesem freundlichen Ort radeln wir weiter über Warin, vorbei am Schloss Hasenwinkel über Lübow nach Wismar. Es ist, wie erwähnt, Samstag und bestes Spätsommerwetter, folglich ›tanzt hier der Bär‹ – wie man sagt. Wir haben für unsere Gruppe im ›traditionsreichen‹ Fischrestaurant ›To‘n Zägenkrog‹ reserviert. Bis dahin bleibt Zeit für ein entspanntes Sitzen in der Sonne und eine kleine Stadtbesichtigung. (28) Unser Essen ist erst beendet, als die Dämmerung beginnt. Schnell wird es dunkel. Entlang der Wismarer Bucht (29) tasten sich unsere Fahrradleuchten über den Strandweg. Dann geht es weg vom Wasser und hoch auf den Hügelrücken. Hier umschwirren uns plötzlich Scharen von Fledermäusen. In dieser lauen Nacht locken unsere Lampen wohl Insekten an, die Lieblingsspeise der Flattermänner. Wir erreichen unser Hotel in Zierow nach 60 Kilometern. An diesem lauen Sommerabend genießen wir noch einen Absacker, bevor es in die Koje geht.

Tag 7 – Durch den Klützer Winkel Tag 7 – Durch den Klützer Winkel

Wir frühstücken unter der Weinlaube vor dem Hotel in der Restwärme des Vortages. Zu einer kurzen Stippvisite fahren wir an den Strand. Hier badet sicherlich nicht die mondäne Welt. Danach geht es in westlicher Richtung an der Wohlenberger Wiek entlang. Wir merken, dass uns ein kräftiger Wind aus eben dieser Richtung erwartet. Das Himmelsblau tauscht sein Gewand gegen Grau. Nieselregen sagen die Internet-Auguren voraus. Als wir Klütz erreichen, möchten die meisten zu einer kleinen Aufwärmung einkehren. Wir entscheiden uns für das ›Landhaus Klützer Eck‹ und werden nach kurzer Begrüßung gebeten, das Restaurant wieder zu verlassen. Nein, nur eine Suppe mit Brot, das nimmt Plätze weg, und man könne so keinen Umsatz machen, wurde uns unfreundlich beschieden.

Okay, dann gehen wir wieder. Unsere Räder rollen in Richtung Dassow. Wir bekommen einen derartigen Sturmwind von vorn, dass uns die Spucke wegbleibt. Immer wieder halten wir an, weil die Beine sich erholen müssen. In Dassow machen wir länger Rast. Hier scheint die Zeit in der DDR stehengeblieben. Es gibt einen ›Döner‹, das war’s. Der Ort wirkt an diesem Sonntagnachmittag wie ausgestorben. Jetzt fehlen nur noch ein paar tumbleweeds, die hier entlangrollen. Kinder fragen uns nach leeren Plastikflaschen, um sich mit dem Pfand ein paar Süßigkeiten kaufen zu können. Auf einer alten Bahntrasse radeln wir durch die Maurine-Stepenitz-Niederung über Schönberg zum ehemaligen Grenzkontrollpunkt bei Herrnburg. Endlos scheint dann die Strecke durch die Lübecker Vorstadt. Wir erreichen den Lübecker Hauptbahnhof nach 70 Kilometern.

Der Deutschen Bahn gelingt es, uns nach Zugausfällen und verwirrenden Bahnsteigansagen letztlich heil und vollständig bis nach Ahrensburg zu bringen. Wir schauen zurück auf 440 geradelte Kilometer, viele schöne gemeinsame Erlebnisse, eine harmonierende Gemeinschaft, einige gemeinsam durchgestandene ›Härten‹, für die vorwiegend der ruppige Wind verantwortlich war – der kommt ja bekanntlich immer aus der falschen Richtung. Es war unsere letzte Tour ›ohne Akku‹ – weil wir es halt konnten.

Peter Tischer

|